Viele Frauen leiden unter Inkontinenz. In Deutschland sind das etwa 10 Millionen Frauen, wodurch Inkontinenz die am verbreitetste chronische Krankheit unter Frauen ist. Der Prozentanteil liegt sogar höher als Hypertonie oder Depression.

- kostenlose Pflegebox mit Pflegegrad 1-5

- monatlich frei Haus geliefert

Frauen sind häufiger betroffen als Männer, weil sie anatomisch bedingt einen größeren Beckenboden und nachgiebigeres Bindegewebe haben. Dadurch sind sie anfälliger für Inkontinenz.

Welche Form der Inkontinenz ist am häufigsten?

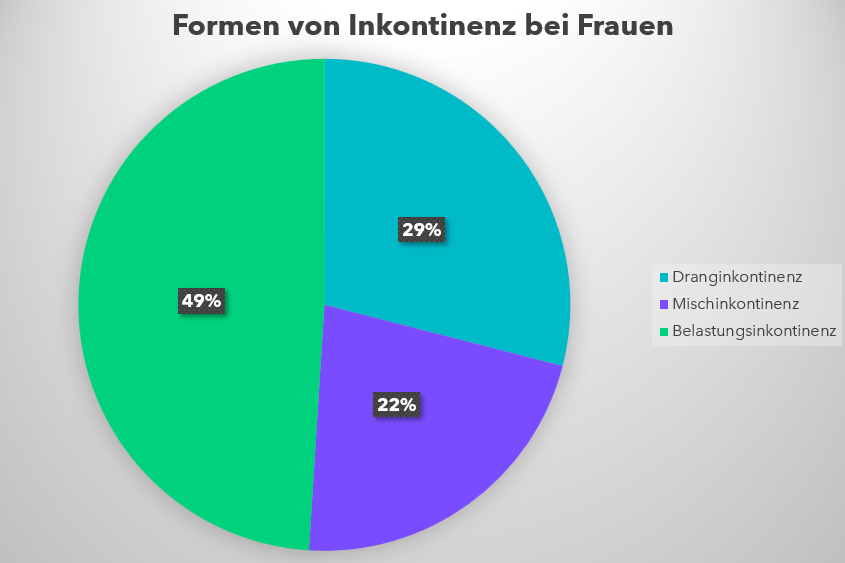

Bei Frauen ist die häufigste Inkontinenzform die Stress -/Belastungsinkontinenz. Aber auch die Dranginkontinenz oder eine Mischform aus verschiedenen Inkontinenzarten treten häufig auf.

Stress-/Belastungsinkontinenz: Kurzübersicht

Was ist Stressinkontinenz? Urinverlust bei körperlichen Anstrengungen wie Husten, Niesen, Lachen, das Heben schwerer Gegenstände oder sportlichen Aktivitäten

Symptome: ungewollter Harnabgang

Ursachen: vielfältig; bei Frauen vor allem Bindegewebsschwäche, Schwächung der Beckenbodenmuskulatur, Geburten, Raucherhusten, Übergewicht

Präventionsmöglichkeiten: Gesunder Lebenswandel, Normalgewicht/Idealgewicht anstreben, Sport, Beckenbodentraining

Untersuchungen: Anamnese, Ultraschalluntersuchungen, urdynamische Untersuchung, Blasenspiegelung

Therapie: Medikamente, Beckenbodentraining, Gewichtsreduktion, Rauchentwöhnung

Wie Sie sehen, ist eine Stressinkontinenz bzw. Belastungsinkontinenz gut behandelbar.

Definition Stressinkontinenz

Der Begriff stammt vom englischen Wort „stress“ ab, was so viel wie „Druck“ oder „Belastung“ heißt. Es hat nichts mit psychischen Stress zu tun, wie man vielleicht vermuten mag. Um dieser Verwechslung vorzubeugen, setzt sich immer mehr der Begriff „Belastungsinkontinenz“ durch.

Gerade Frauen sind von dieser Form der Blasenschwäche betroffen. Es kommt zu einer Druckerhöhung in der Blase, wodurch sie ungewollt Urin verlieren. Das kann infolge von körperlichen Anstrengungen passieren wie das Heben schwerer Gegenstände oder Sport, aber auch schon bei leichter Aktivität wie beim Husten, Niesen oder Lachen.

Symptome einer Belastungsinkontinenz

Es wird zwischen drei Schweregraden unterschieden.

Schweregrad 1: bei stärkerer körperlicher Belastung kommt es zu einem unbeabsichtigten Urinabgang.

Schweregrad 2: bei geringer körperlicher Belastung wie Treppensteigen, Laufen, Gehen oder Hinsetzen kommt es zu einem Urinverlust.

Schweregrad 3: auch ohne körperlicher Belastung verlieren Betroffene Urin, zum Beispiel beim Gehen oder Liegen

Ursachen und Risikofaktoren

Eine Belastungsinkontinenz kann verschiedene Ursachen haben.

Risikofaktoren sind:

- Übergewicht

- Schwache Beckenbodenmuskulatur durch Schwangerschaften, Unterleiboperationen oder hormonelle Umstellung bedingt durch Wechseljahre

- Rauchen/Raucherhusten

- Schädigung des Bandapparates

- Sportarten wie Gewichtheben

- Schwere körperliche Arbeit

Übergewicht

Eine Studie der Harvard Medical School und der Harvard School of Public Health in Massachusetts ergab, dass bei Frauen mit einem BMI von 25 – 27 sich die Gefahr eine Blasenschwäche zu entwickeln, um 16% erhöhte. Bei einem BMI von über 35 erhöhte sich das Risiko an einer Belastungsinkontinenz zu leiden um 125%.

Schwache Beckenbodenmuskulatur

Das weibliche Becken ist vielen Belastungen ausgesetzt wie zum Beispiel durch (mehrfache) Schwangerschaften, vaginale Geburten, dem natürlichen Alterungsprozess während der Wechseljahre und eventuellen Operationen.

Übungen zur Stärkung der Beckenmuskulatur finden Sie hier.

Rauchen/Raucherhusten

Auch Rauchen konnte als Risikofaktor für die Entwicklung einer Inkontinenz nachgewiesen werden. Eine finnische Studie konnte zeigen, dass Raucherinnen dreimal häufiger mit einer Reizblase zu kämpfen haben als Nichtraucherinnen (Studienumfang: 2.000 Versuchspersonen).

Grund dafür ist der Botenstoff Acetylcholin. Dieser dockt an die Rezeptoren der Blase an und löst Harndrang aus, wenn die Blase sich füllt. Nikotin wirkt ebenfalls auf die Acetylcholin-Rezeptoren. Das führt dazu, dass man das Bedürfnis hat, Wasser zu lassen, auch wenn die Blase nahezu leer ist.

Auch Raucherhusten, der durch jahrelanges Rauchen entstehen kann, kann Inkontinenz begünstigen, weil der Husten die Beckenbodenmuskel zusätzlich strapaziert und schwächt.

Mehr über Therapie und Behandlungsmöglichkeiten der Stressinkontinenz erfahren Sie hier.

Ihre persönliche Pflegebox – monatlich und bequem nach Hause geliefert.

- Kostenlos: Ab Pflegegrad 1 und häuslicher Pflege

- Flexibel: Passen Sie Ihre Box jederzeit an Ihre Bedürfnisse an.

- Einfach: Bestellen Sie bequem online und verwalten Sie Ihre Lieferungen im Kundenportal.

- Sorglos: Alles, was Sie für Ihre Pflege benötigen, in einer Box.

- Zuverlässig: Monatliche Lieferung direkt zu Ihnen nach Hause.

Inkontinenz: Warum gerade Frauen betroffen sind

Inkontinenz ist ein weit verbreitetes, oft tabuisiertes Thema, das Frauen besonders häufig betrifft. Doch warum ist das so? In diesem Beitrag beleuchten wir die spezifischen Gründe, warum gerade Frauen anfälliger für Blasenschwäche sind. Wir möchten aufklären, gängige Mythen entlarven und Wege aufzeigen, wie Sie mit Inkontinenz umgehen und Ihre Lebensqualität trotz der Herausforderungen erhalten können. Wenn Sie betroffen sind, denken Sie daran: Sie sind nicht allein. Es gibt wirksame Strategien und Hilfsmittel.

Die weibliche Anatomie: Ein entscheidender Faktor

Die anatomischen Unterschiede zwischen Frauen und Männern sind die Hauptgründe für die höhere Anfälligkeit von Frauen für Inkontinenz. Insbesondere die Struktur des Beckenbodens und die Harnröhre spielen eine zentrale Rolle.

- Die kürzere Harnröhre: Frauen haben eine deutlich kürzere Harnröhre (ca. 3-4 cm) als Männer (ca. 20 cm). Dieser kürzere Weg vom Blasenhals zur Körperaußenseite bedeutet, dass weniger anatomische Strukturen vorhanden sind, die den Urin zurückhalten können. Die Schließmuskeln müssen hier die Hauptarbeit leisten.

- Der Beckenboden: Der weibliche Beckenboden ist komplexer und anfälliger für Schwächungen, da er Öffnungen für die Harnröhre, Vagina und den Anus aufweisen muss. Diese Öffnungen sind potentielle Schwachstellen. Die Beckenbodenmuskulatur stützt die Organe im kleinen Becken, darunter die Blase und die Gebärmutter, und ist essenziell für die Kontrolle über Blasen- und Darmentleerung. Belastungen können diese Muskulatur schwächen.

Schwangerschaft und Geburt: Eine enorme Belastung

Für viele Frauen beginnt die Problematik der Inkontinenz während oder nach einer Schwangerschaft und Geburt. Die Gründe sind offensichtlich:

- Druck während der Schwangerschaft: Das wachsende Baby und die Gebärmutter üben ständigen Druck auf die Blase und den Beckenboden aus.

- Dehnung und Verletzung bei der Geburt: Bei einer vaginalen Geburt können die Beckenbodenmuskulatur, Bänder und Nerven stark gedehnt oder sogar verletzt werden. Auch bei einem Kaiserschnitt kann es durch die Schwangerschaft selbst zu Veränderungen kommen.

Diese Belastungen können zu einer vorübergehenden oder auch langfristigen Schwächung des Beckenbodens führen, was Belastungsinkontinenz begünstigt.

Hormonelle Veränderungen: Insbesondere in den Wechseljahren

Hormone, insbesondere Östrogen, spielen eine wichtige Rolle für die Festigkeit und Elastizität des Gewebes im Beckenbereich, einschließlich der Harnröhre und des Beckenbodens. Mit sinkendem Östrogenspiegel, wie es in den Wechseljahren (Menopause) der Fall ist, wird das Gewebe dünner und weniger elastisch. Dies kann die Funktion der Schließmuskeln beeinträchtigen und das Risiko für Inkontinenz erhöhen.

- Auch hormonelle Schwankungen während des Menstruationszyklus können bei manchen Frauen vorübergehend Einfluss auf die Blasenkontrolle haben.

Weitere Risikofaktoren bei Frauen

Neben den geschlechtsspezifischen Ursachen gibt es weitere Faktoren, die das Risiko für Inkontinenz bei Frauen erhöhen können:

- Übergewicht: Zusätzliches Gewicht erhöht den Druck auf den Beckenboden und die Blase.

- Chronischer Husten: Wiederholter, starker Husten (z.B. bei Rauchern, Asthma) erhöht den intraabdominalen Druck und belastet den Beckenboden.

- Bestimmte Erkrankungen: Neurologische Erkrankungen (wie Multiple Sklerose, Parkinson), Diabetes oder Harnwegsinfekte können die Blasenfunktion beeinflussen.

- Lebensstil: Übermäßiger Konsum von Koffein oder Alkohol kann die Blase reizen.

Psyche und Inkontinenz: Ein oft übersehener Zusammenhang

Nicht zu unterschätzen ist der Einfluss der Psyche auf Inkontinenz. Stress, Angst und Depressionen können die Symptome verstärken, insbesondere bei der Dranginkontinenz. Umgekehrt kann Inkontinenz selbst zu erheblichem psychischem Leid führen. Die Angst vor peinlichen Situationen kann zu sozialer Isolation, Schamgefühlen und einem Verlust des Selbstwertgefühls führen. Es entsteht ein Teufelskreis. Die psychische Gesundheit ist daher ein wichtiger Aspekt bei der Bewältigung von Inkontinenz.

Arten der Inkontinenz, die Frauen betreffen

Es gibt verschiedene Formen der Inkontinenz, die bei Frauen am häufigsten auftreten:

- Belastungsinkontinenz: Dies ist die häufigste Form bei Frauen. Sie tritt auf, wenn Druck auf die Blase ausgeübt wird, z.B. beim Husten, Niesen, Lachen, Heben oder Sport. Ursache ist oft eine Schwäche des Beckenbodens oder des Schließmuskels.

- Dranginkontinenz: Gekennzeichnet durch plötzlichen, starken Harndrang, der kaum unterdrückt werden kann und oft zu unkontrolliertem Urinverlust führt. Häufig liegt eine Überaktivität der Blasenmuskulatur vor.

- Mischinkontinenz: Eine Kombination aus Symptomen der Belastungs- und Dranginkontinenz.

- Überlaufinkontinenz: Seltener bei Frauen, tritt auf, wenn die Blase nicht vollständig entleert wird und ständig überläuft. Kann durch Blockaden oder eine schwache Blasenmuskulatur verursacht werden.

Das Tabu brechen und professionelle Hilfe suchen

Trotz der hohen Verbreitung sprechen viele Frauen nicht über ihre Inkontinenz aus Scham oder Unsicherheit. Dabei ist es entscheidend, das Thema zu enttabuisieren. Inkontinenz ist ein medizinisches Problem, keine persönliche Schwäche. Der erste und wichtigste Schritt zur Besserung ist das Gespräch mit einem Arzt oder einer Ärztin (Gynäkologe, Urologe, Hausarzt). Nur eine professionelle Diagnose kann die genaue Ursache und Art der Inkontinenz bestimmen und den Weg für die passende Behandlung ebnen. Zögern Sie nicht, Hilfe in Anspruch zu nehmen!

Was Frauen gegen Inkontinenz tun können

Glücklicherweise gibt es viele effektive Strategien und Behandlungsmöglichkeiten, um Inkontinenz zu behandeln oder zumindest gut zu managen:

- Beckenbodentraining: Gezieltes Training stärkt die Muskulatur, die für die Blasenkontrolle wichtig ist. Physiotherapie oder spezialisierte Kurse können die Übungen korrekt anleiten.

- Blasen- und Toilettentraining: Durch bewusstes Trainieren der Blase (z.B. verzögerte Toilettengänge) kann die Kontrolle verbessert werden, besonders bei Dranginkontinenz. Ein Blasentagebuch hilft, Muster zu erkennen.

- Anpassung des Lebensstils: Gewichtsreduktion, Vermeidung von reizenden Getränken (Kaffee, Alkohol), ausreichende Flüssigkeitszufuhr und eine ballaststoffreiche Ernährung zur Vermeidung von Verstopfung können die Symptome lindern.

- Medizinische Behandlungen: Je nach Art und Schwere der Inkontinenz gibt es Medikamente oder minimalinvasive chirurgische Eingriffe, die Linderung verschaffen können.

- Hilfsmittel: Moderne Inkontinenzprodukte wie Einlagen, Pants oder Vorlagen sind diskret, saugstark und bieten Sicherheit im Alltag. Sie ermöglichen es Betroffenen, weiterhin aktiv und selbstbestimmt zu leben.

Fazit: Inkontinenz bei Frauen ist behandelbar

Die Gründe, warum gerade Frauen häufiger von Inkontinenz betroffen sind, sind vielfältig und liegen hauptsächlich in der weiblichen Anatomie, hormonellen Veränderungen sowie den Belastungen durch Schwangerschaft und Geburt. Es ist ein weit verbreitetes, aber glücklicherweise oft gut behandelbares oder zumindest managbares Problem. Indem wir das Tabu brechen, offen darüber sprechen und professionelle Hilfe suchen, können wir die Lebensqualität trotz Inkontinenz deutlich verbessern. Sehen Sie Inkontinenz nicht als Schicksal, sondern als medizinische Herausforderung, für die es Lösungen gibt.

Brauchen Sie Unterstützung im Alltag mit Inkontinenz? Auf unserer Website finden Sie eine große Auswahl an hochwertigen Inkontinenzprodukten, die Ihnen Sicherheit und Komfort bieten. Von diskreten Einlagen bis hin zu saugstarken Pants – wir haben die passenden Hilfsmittel für Ihre Bedürfnisse. Viele dieser Produkte können zudem über eine Pflegebox bezogen werden, was eine monatliche Versorgung mit kostenlosen Pflegehilfsmitteln ermöglicht. Entdecken Sie jetzt unser Angebot und bestellen Sie diskret nach Hause!

Wichtiger Hinweis: Dieser Artikel dient ausschließlich der allgemeinen Information und ersetzt keinesfalls die professionelle medizinische Beratung, Diagnose oder Behandlung durch einen Arzt oder eine andere qualifizierte medizinische Fachkraft. Suchen Sie bei gesundheitlichen Fragen immer den Rat Ihres Arztes oder einer anderen qualifizierten Fachkraft.

Pflegebox bestellen: Entlastung für die Pflege zu Hause

Bestellen Sie jetzt Ihre individuelle Pflegebox und erhalten Sie monatlich kostenlose Pflegehilfsmittel im Wert von bis zu 40€.